身体/精神/知的いずれかの障がいや精神疾患を持つ人が社会に出て、自立し継続的に働いていく・・・。

ひとことで言えば素晴らしく輝かしいことであるが、誤解を恐れずに言えば、そこには難しい現実がある。

発達障がいや精神疾患、知的障がい、身体障がいを同列で語るのは不可能なのだが、今回は大枠でくくってお話していく。また、障がいや疾患ひとつひとつによって症状も全く違うので、あくまで「私が見てきた世界」として受け取っていただければと思う。

精神科の入院病棟の経験

私はある地域で一番大きな規模と言われる精神科の入院病棟で、看護師として勤めていた。主たる疾患は統合失調症やうつ病で、同じ病気でも濃度や個人のパーソナリティの違いで、随分と違いがあることを経験してきた。同じ疾患なのかと疑うほど、その症状は千差万別である。

私たち看護師は、担当医とともに患者様が退院して社会で自立することを目標に(全ての患者様ではない)計画をたて、薬の調整をしたり、カウンセリングや作業療法を取り入れたり、日常のお手伝いをしながら向き合っていく。

勿論私たち医療従事者にとっての最も目指すべきゴールは「退院」「社会参加」であり、そこを目指すために日々患者様と向き合っていた。

それでも、それでもだ。

私の病棟は急性期(症状が急に現れる時期、病気になり始めの時期)の病棟でもなかったし、ほとんどの患者様は何年、何十年と入院したまま、とてもじゃないけれど社会に送り出すことができない状況のままだった。

病棟の中では模範的な患者様で、「この人なら絶対に大丈夫」と思って社会に送り出した人たちのほとんども、社会に馴染めず、短期間で問題を起こし、病状が悪化した結果、再入院してきてしまうことが多かった。「頑張ってね」と泣きながらハグして外に送り出した結果が、多少の喧嘩や自暴自棄ならまだ良い。

しかし重大な問題になるケースも多く、他人や自分を傷つけたり、自殺や事故を起こしてしまうこともあるのだ。

だから私はいつも、「退院」「社会参加」の難しさについて考える。私自身、担当患者様の退院について悲しい思い出がある。

それは私が有給をとって長期旅行に行っている間に、担当患者様の担当医が代わり、その人をいつのまにか退院させしてまった時におこった。その患者様は退院して数日後、自殺してしまったのだ。病院から徒歩圏内のマンションから飛び降りたのだった。最後のカルテには、いきいきと退院について語るその人の姿が描かれている。

「働けるから嬉しい」と、作業所での仕事を楽しみにしている様子だった。

しかし現実は、作業所の職員いわく、初日からうまく人間関係に馴染めていなかったことも大きな原因だったのではないか、とのことだった。

「病院」という安全安心な小さな箱の中から巣立って、その人自身を取り巻く環境ががらっと変わることは、必ずしも良い変化だけを生むわけではなく、むしろ悪意や危険にさらされて、苦しい結果になることもある。また、そもそも症状が重ければ重いほど受け入れてくれる会社や場所は、とても少ない。

「そもそもそんなトラブルになる恐れのある人を受け入れて、どこかからお金(補助金)が出るって言ったって、こっちには損しかないよ」と切り捨てられたこともあった。退院自体が大きな難関である彼らだが、退院できた先での受け入れ先を探すのにも難しさが付きまとい、いつも「社会復帰」の難しさを思い知らされる。

一方、勿論「光」のケースもある。実を言うと、私の弟も精神的な発達障がいを抱えている。

彼も私たち家族も、彼が成人するまではとても苦労したのだが、幸い母親が彼の持つ障がいについて猛勉強を重ね、臨機応変に対応できたこともあり、彼は自分の才能である「絵」を武器に、今は画家として生き生き活動している。

先に述べたように、人によって大きく症状の違いが出る障がいや疾患について、同じ枠で語るのはとても難しい。

だけど、平成30 年 障害者雇用状況のデータで見てとれるようにやはり「障がい、精神疾患を持つ方が仕事を経て社会参加をする」ことの難しさは、現実につきまとうのである。

さて、前置きが長くなってしまったが、今回はそんな難しい問題と常に向き合っている「パラリンアート」について取材をしてきた。

SOMPOパラリンアートカップ

とりわけ今回スポットを当てるのは、「SOMPOパラリンアートカップ」である。

パラリンアートとは、ひとくくりに言えば障がい者(精神疾患含む全ての障がいが対象の)アート。パラリンピックの芸術部門と想像すれば分かりやすいかもしれない。

パラリンアートの活動を知ってからは、たくさんの「光」、「夢」に触れることが増えた。

「SOMPOパラリンアートカップ」とは、スポーツをテーマにして障がい者アートを募集、表彰式には受賞者も招待し、作品の展示を行い、彼らの成功体験の創出と、さらなる挑戦のきっかけとする全国的コンテストである。

※SOMPOパラリンアートカップホームページはこちら

SOMPOパラリンアートカップ2019年開催発表会には、北澤豪さんや丸山桂里奈さんなど、本イベントとパラリンアートのさらなる認知のために著名人も審査員や特別ゲストとして参加していた。また、このパラリンアートカップ自体は、誰もが知る損保ジャパン日本興亜さんがトップスポンサーをつとめている。来る2019年12月4日には、本イベントの表彰式が開催される予定だ。

それだけの人が、障がい者アートに未来を見ているのだ。パラリンアートで代表を務める中井さんは、その場限りの大会ではなく、そのあとのお仕事や社会復帰のきっかけとなることもあるとお話しされていた。

事実、過去の受賞者の中には、この受賞がきっかけでアートが職になっている方もいるという。開会式の会場で流れる過去受賞者達の笑顔には、思わずこみ上げるものがあった。

受賞者の一人はカメラに向かって、こう話す。

「受賞して、いろんな人と接点をもつことがふえた。絵をかくのは活力だ。人にほめられて自信に繋がる。絵は生きる糧だ。人とつながることができる。人の気持ちに残るものがつくれる。」

しかし、素晴らしい言葉ときらびやかな舞台の裏で、私が知る難しさを陰に隠しているような気もして、どうしても手放しに「素晴らしい」と言えない自分もいたのだ。今回私は、「パラリンアートカップは本当に、受賞者の未来を良い方向に変えるのか?」という点から取材を行った。

どうして「パラリンアート」は人やお金、企業を動かすのか。

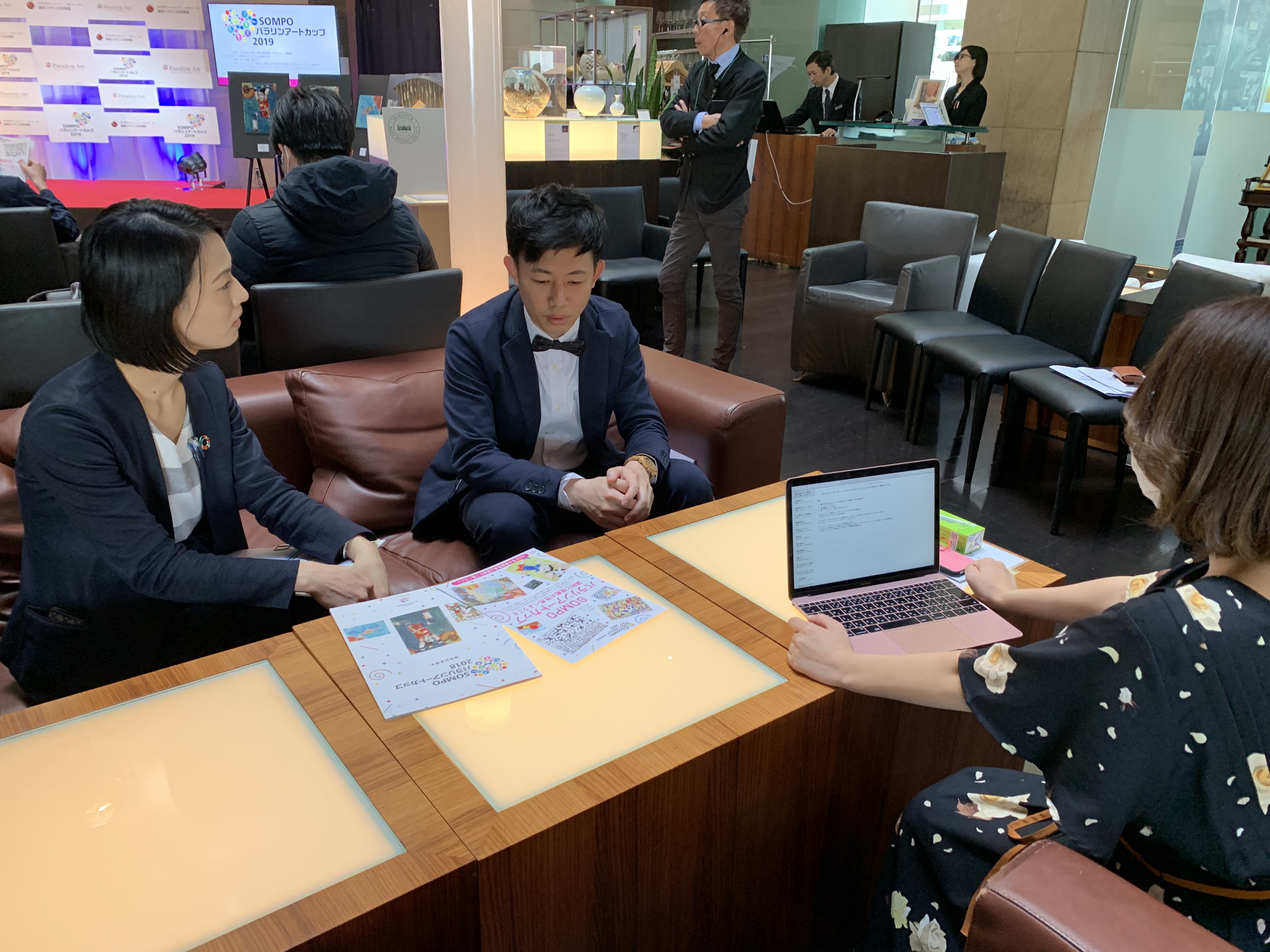

インタビュー:損保ジャパン日本興亜冨樫さん(写真左)×パラリンアート代表中井さん(写真右)

yuzuka 本日は、よろしくお願いいたします。まずは、中井さんに「パラリンアート」という企業についてお話をお伺いしたいです。

中井 よろしくお願いいたします。

yuzuka まずはじめに、「パラリンアート」とは、どんな事業なのでしょうか?

中井 「障がい者がアートで夢を叶える世界をつくる」を理念に、彼らの社会参加と経済的自立を推進しています。障がい者アーティストの方とひとつのチームとなり、彼らのアートを時にはデザインデータとして、時にはアートとして、時には企業の社会貢献事業の一環として販売しています。アーティストと買い手の間に立ち、お仕事に繋げるお手伝いをするという役割を担っています。

障がい者の方たちの中には、健常者と同様の生活ができないという方がたくさんいると思うんです。例えば、時間を守れない、人と目を合わせられない、人前で喋ることが苦手など…。そうやって多数派が定めたルールに合わないといった問題がある中で、じゃあ彼らは何もできないのか?といえばそうじゃなくって、いや、彼らにできることがいくらでもある、多数決で作った枠でしか見ていないことが問題だ、という考えが根底にあります。そこで、偶然出会ったのが「アート」でした。

yuzuka アート、ですか。

中井 はい。もともとこのパラリンアートは僕が創業したのではありません。松永(現在もパラリンアートの理事として活動)が立ち上げたのですが、彼はもともと医療マッサージ事業を経営していました。そのため、施設や病院に出向く機会も多かったんですね。そこで、重度の障がいをお持ちで外に出て行けない方達も含めるたくさんの人たちが、創作活動をしているのを見て、ピンと来たらしいんです。彼らの作る作品って、とても尖っていて、魅力がある、と。

yuzuka はい。

中井 しかしそこには問題がありました。それだけ魅力的な作品があるにも関わらず、彼らにとってそれを世の中に発信することや、お金に変えていく手段を見つけるのは難しい。施設や病院の運営者の方々も普段の業務ややることに追われ、そんな余裕はない。そこでは彼らの作品は額付きで1,000円や1,500円で販売していて、他の収入源も微々たるものな状態でした。

それなら僕たちがやろう、彼らが得意なことやりたいことが創作活動なら、僕らができることはそれを多くの人へ届け、事業にすることだ、と考えました。

それが、「パラリンアート」という事業です。

※障がい者の就労施設における所得参考「平成27年7月14日厚生労働省「障がい者の就労支援」」

yuzuka なるほど……。 ひとつ疑問なのですが、いつも中井さんと話していると、「障がい者の方達を輝かせたい、活躍する手助けをしたい!」という強い意志を感じるんですね。

例えば私がキクエストに関わらせていただこうと思ったのって、以前精神科で働いていて患者様に対して思い入れがあるとか、弟が同じような活動をしているから……。とか、すごくルーツが分かりやすいと思うのですが、中井さんの前職って吉本の元芸人さんで、介護施設にいたわけでもなくて……。どこからその強い気持ちって、生まれたのでしょう。

中井 そうですね。僕も自分自身に対して、不思議に思います(笑) でも、やる気はあるけどどうしたらいいかわからない、挑戦はしたいのに場所がわからない、を解決したいという想いが根本にあると思います。

僕はもともと、パラリンアートと関わるまで、障がい者の方との接点って、小学校の時の交流くらいしかなくて。

だから、創業者の松永とご縁で出会って、パラリンアートで働くのはどうだ、とお話をいただいた時も、正直に言うと「障がい者」という点にはピンとこなかったというのが本音なんです。僕は大学は出ているんですが、そのまま就職活動をして就職して……っていう、いわゆる一般的な過程を踏まずに、吉本で芸人になりました。その後結果的に、僕は芸人になりたかったわけではないと気づいたので30歳のときにやめましたが、芸人をやっているときは、30手前になってもうまくいかなくて……。どうしたら良いかわからないけど、やる気や熱意だけはあった。

企画作りを大量にして、制作会社さんやテレビ局とかにも突撃で持ち込みしていました。この時点ですでに芸人ではなく今の状態が見え隠れしていますが、自分はやれるはずだ、仕事をひとつもらいさえすればできるはずだ、どこにその場所がある?ってずっとモヤモヤしていました。

そんな行動をしていたときに創業者松永との縁があったのですが、最初にパラリンアートのお話を聞いた時、アーティストの方たちの話を聞いて、 「あ、僕と同じだ」って思いました。

勝手な思いもあることは承知ですが、パラリンアートのアーティストの方たちも、僕と土台は同じで、「社会で活躍したい、でも方法がわからない」という方達が多いんじゃないかと思いました。

yuzuka 「障がい者アートだから」共感したのではなく、「一人の、挑戦するアーティスト」という部分に共感されたのですね。

中井 はい。だからそこに携わって、僕が芸人の時に叶えられなかったことを、違う形だけど叶えていける土台作りができるって、すごく面白いことだなって思ったんです。だから、思い入れがあるのかもしれません。

yuzuka 障がい者としてではなく、一人のアーティストとして見ている。今日のイベントでお話させていただいた北澤豪さんはじめゲストの方々も、みなさん同じことを言われていましたが、パラリアート自体がそのような考え方で運営されているからこそ、皆様もそのような感想を持たれたのですね。

中井 ああ、そうかもしれません。

yuzuka なるほど。では、そういった経緯を経て活動をしているパラリンアートが、冨樫さん含む損保ジャパン日本興亜さんとマッチングしたきっかけって、なんだったのでしょう。

冨樫 最初のきっかけは、ご紹介です。ご縁ですね。

yuzuka そこから手を組むことになり、このような大きな大会を開催するまでにいたった経緯はどのようなものだったのでしょう。

中井 そうですね。きっかけになったのは、僕らの熱意とハッタリです(笑)

yuzuka ハッタリ!?

中井 語弊ありましたが、言い方を変えると、ご紹介からの営業です(笑)僕らとお取り組みいただけるとこんなことが起きます!良いことがあります!と。世界的な保険会社さんですから、一緒にやっていきたいといった、こんな提案話はいくらでも来るはずです。だから、根拠を持ちながらですが、大手企業さんが求めていることも入れ込み、どれだけアピールできるかだと思いました。ただ、運がよかった、というのが一番大きいかと思います。

yuzuka ではそこで、損保ジャパン日本興亜さんが、「パラリンアートと組もう!」と思ったきっかけはなんだったんでしょう。

冨樫 決めてはやはり、福祉と美術が関わっている、という点ですね。「うちにぴったりじゃん!」と思いました。弊社は福祉も美術も関連財団があり、企業美術館も持っているんです。

yuzuka なるほど…!そこが合致したのですね。

冨樫 はい。私たちは、福祉と美術分野に強みを持っている企業と社会に知ってもらいたい。ですが、社員は全国にたくさんいて、彼らが各地域で「僕たちの会社は福祉や美術に強いんです!」って堂々と言えるかと言ったら、まだまだ課題があると感じていました。

なので、パラリンアートさんと関わることで社員ひとりひとりが「保険の枠を超えて、私たちは福祉と美術にも強みがあるんです」と言えて、社会に浸透させられる良いチャンスだと思いました。

中井 なるほど。

冨樫 このような取り組みは、社員ひとりひとりがそういうマインドを持って、地域でそれぞれが貢献していかないと意味がないので。そのきっかけになりうるなと思ったんですよね。

yuzuka 冨樫さんは、前回別の連載記事でもインタビューさせていただいて(おたまじゃくし中西の「SDGsってなあに?」)、そこでも社員ひとりひとりの当事者意識がなによりも大切だとおっしゃられていたと思うのですが、実際にパラリンアートと関わるようになってから、社員の方々がアーティストや作品に触れ、福祉や美術について何か違った意識を持つきっかけになりましたか?

冨樫 大きな刺激といえばそれまでですが、社員からは「いろんな方がいるんだな」「私達の役割って何だろう」といった言葉や、「僕たちって受け入れられているんだ」っていう気持ちになったと、よく感想をもらいました。

yuzuka 障がい者の方たち側ではなく、 社員さん側が、「受け入れられている」と感じるんですね

冨樫 はい。ひとりひとりが施設に作品作りを見学に行ったりすると、すごく喜んでもらえるみたいなんです。歌って歓迎してもらえたり。そうやってひとりひとりが小さな接点を直接持つことで、社会作りにも繋がっていくのだなと感じました。

yuzuka アーティストの方に刺激を受けてもらおう、何かの機会にしてもらおうという気持ちを持って挑まれていることでも、反対に自分たちが刺激をもらうことができることもあって、すごく素敵ですよね。勿論アーティストの方たちも、この大会を通してたくさんの刺激を受けていらっしゃるとお聞きしています。

その一方で、そのはじめての刺激って、アーティストの方たちにとって良い意味、悪い意味、どっちの良い意味でもストレスがかかること でもあると思うんですね。普段施設や病院で務めたことがない社員さんたちにとっても、初めての場面が多いのではないかと予想します。

そのような中で対応の難しさって感じることはありますか?

冨樫 そうですね。例えば表彰式の当日キャンセルとかは、どうしてもあったりしますね。ただそれも決して表彰にマイナスな感情があるわけではなく、なにかしらのご事情があったりもします。

中井 あとは、当日、じっとできないとかも。とくに記念撮影とかは、息を合わせるのが難しい場面もありますね。ただ、そこは困難さもありますが、付き添いの家族の方の愛を垣間見える瞬間があって、その空間に入れる心地よさを感じられます。

yuzuka 社員さんたちに対しては何か対応の指導とかはされているのでしょうか?

冨樫 マニュアルじゃないですけど、注意点などを共有はしてあります。ただ、「こうだからこうしなさい」というものではなく、「いろんなことがありますけど、あまりかしこまらずに」というような伝え方をしています。「高齢者の方なのでゆっくり歩きます」みたいな感じで、それに過剰反応する必要はないよ、という感じですね。

中井 僕らの方でも「特別扱いしない」というのはルールで決めています。例えば重度の精神障がいの方から「これをやってください!」と強めのご要望があった時は、できる限りは寄り添いますが、「それ以上は特別扱いになってしまうのでできませんよ」というのははっきり伝えるようにしています。

yuzuka それってすごいと思います。難しいと思うんですよね。

社会はどうしても「受け入れて、手助けして」というのが大きな声になりますよね。例えば病院内では「症状」と「わがまま」をわけて考えるのは当たり前で、なんでも手伝ってなんでも受け入れてが良くないというのは常識なのですが、それでも伝えるのには体力や技術がいるし……。そこを対応できるのって、本当にすごいです。